こんにちは。東京都港区「虎ノ門駅」より徒歩30秒にある歯医者「まさいデンタルクリニック」です。

歯周病は、放っておいても自然に治ることはありません。それどころか、炎症が悪化して膿が出たりする歯がグラついたりする恐れがあるため、早めに対処することが重要です。

本記事では、歯周病の進行段階と症状、放置するリスク、進行を防ぐ方法などについて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

歯周病とは

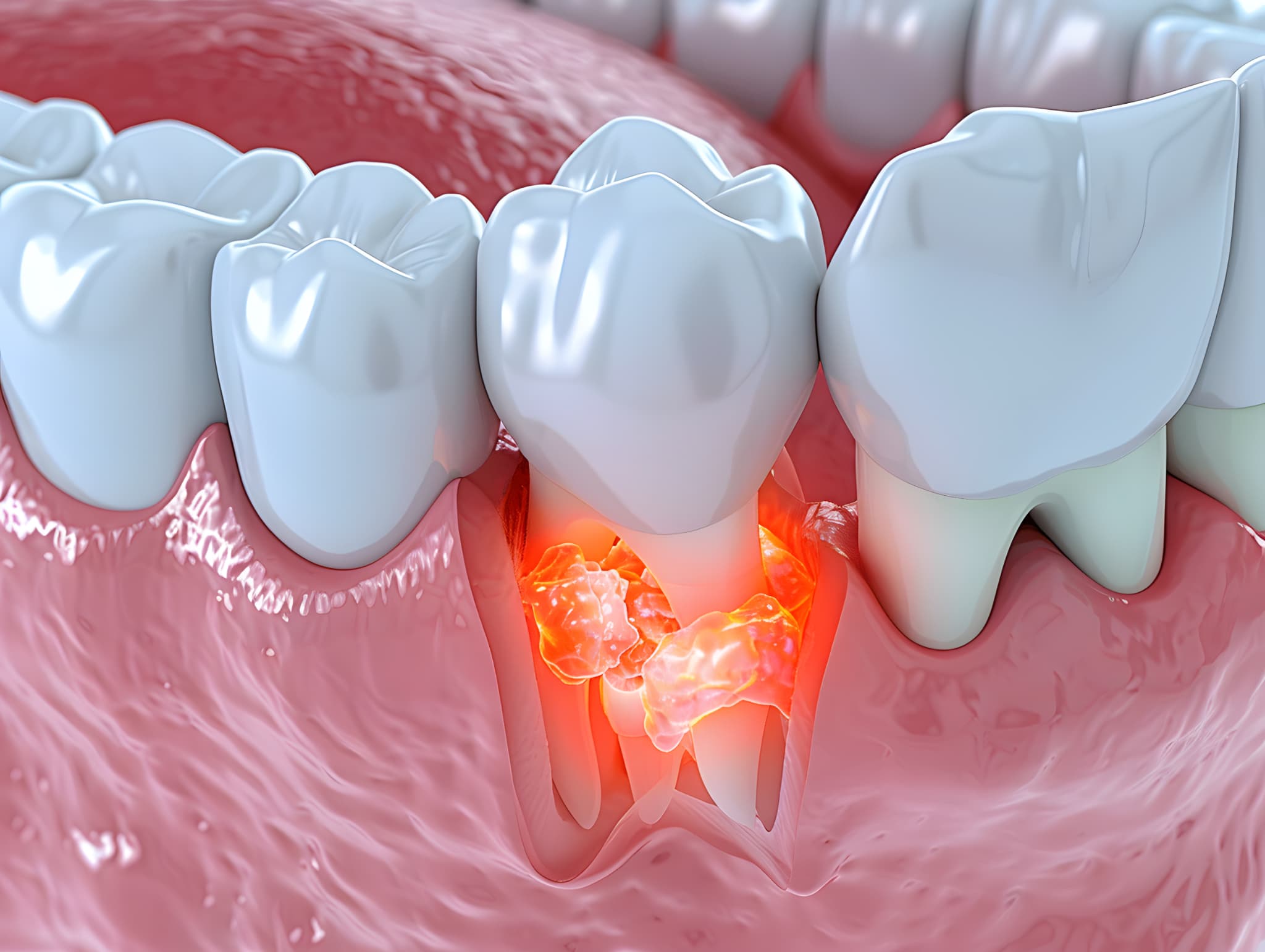

歯周病とは、細菌感染によってハグキや歯を支えている骨などの歯周組織に炎症が起こる病気のことです。発症には様々な要因が関係していますが、直接的な原因は、歯垢(プラーク)の蓄積です。

プラークとは、歯の表面に付着した細菌の塊のことで、歯と歯の間や奥歯の溝、歯とハグキの境目、歯と歯が重なり合った箇所などに多く蓄積します。中でも、歯とハグキの境目にある溝(歯周ポケット)に歯垢が蓄積すると、炎症が進行します。

ハグキから出血したり歯を支える骨が溶かされて歯がグラついたりするようになりますが、初期段階では自覚症状がないケースが多いです。そのため、気付かないうちに重症化することが多い傾向にあります。

歯周病はどのように進行する?

ここからは、歯周病の進行に伴ってどのような症状が出るのかについて解説します。

健康な状態

健康なハグキは薄いピンク色をしており、歯周ポケットの深さは1~2mm程度です。指で触れたときには少し弾力を感じる程度の硬さで、キュッと引き締まっているのが特徴です。健康な状態では、ブラッシング程度の刺激で出血することはありません。

歯肉炎

プラークが蓄積した状態を放っておくと、ハグキに炎症が起きて、歯肉炎の状態になります。歯肉炎の段階では、炎症はハグキのみに生じており、骨の破壊は始まっていません。

歯肉炎になると、ハグキが赤く腫れたり、ブラッシングの刺激によって出血したりします。また、ハグキがヒリヒリしたりハブラシによる刺激で痛みを感じたりすることもあるでしょう。この段階での歯周ポケットの深さは、2~3mm程度です。

軽度の歯周炎

歯肉炎を放置していると、さらに炎症が進行し、歯を支える歯周組織にまでダメージが及びます。歯周ポケットの深さが3~5mm程度の状態を軽度の歯周炎といいます。軽度の歯周炎では、歯肉が赤く腫れた状態が続き、少しの刺激で出血するようになります。

歯周炎になると、歯を支えている骨や歯根膜も破壊され、ハグキが下がり始めるのが特徴です。また、ハグキが下がることによって知覚過敏の症状が出たり、歯が長くなったように見えたりすることもあります。

中等度の歯周炎

炎症がさらに進み、歯周ポケットの深さが4~6mmに達すると、中等度の歯周炎と診断されます。中等度の歯周炎では、歯を支える骨の半分程度が破壊され、歯のグラつきがみられるようになります。

また、深くなった歯周ポケットに食べカスや細菌が蓄積することで、不快なニオイが発生したり膿が出たりするケースもあります。ハグキもさらに下がっていくでしょう。

重度の歯周炎

重度の歯周炎になると歯周ポケットは7mm以上となり、歯を支える骨の大半が破壊された状態となります。重度の歯周炎では歯のグラつきがひどく、食べ物をしっかりと噛むことが難しくなります。

また、膿が溜まってハグキが腫れ、強い痛みや強い口臭を伴うことが考えられるでしょう。そのまま放っておくと、歯が抜け落ちる可能性もあります。

歯周病を放置するとどうなる?

歯周病を放っておいても自然に治ることはありません。以下では、歯周病を放置するリスクについて解説します。

口臭が酷くなる

歯周病を放っておくと、歯周ポケットが深くなり、食べカスや細菌が蓄積しやすくなります。その結果、腐敗臭によって口臭が酷くなることが考えられるでしょう。

また、中等度の歯周炎まで進行すると、膿が出て独特な強い臭いを発するようになります。

見た目の印象が変わる

炎症が進行すると歯肉が退縮し、次第にハグキが下がっていきます。ハグキが下がると歯が長く見えるようになり、見た目の印象が変化する可能性があります。

食べ物が噛めなくなる

歯周病によって歯を支えている骨が破壊されると、歯がグラついて食べ物が噛めなくなります。噛めないため他の部分に負担がかかったり、噛む力が顎の骨に伝わらないので顎が痩せたりすることも考えられるでしょう。

知覚過敏になる

歯周炎の進行によってハグキが下がると、歯の根っこ部分(象牙質)が露出するようになります。象牙質は外部からの刺激に敏感な部分ですので、知覚過敏の症状がみられるようになります。

冷たいものや熱いもの、甘いもの、歯ブラシによる刺激などによって、しみるようになります。

歯を失う

歯周病の進行に伴って、歯を支えている骨の破壊が進んでいきます。その結果、歯がグラつき、最終的には抜け落ちるリスクがあります。

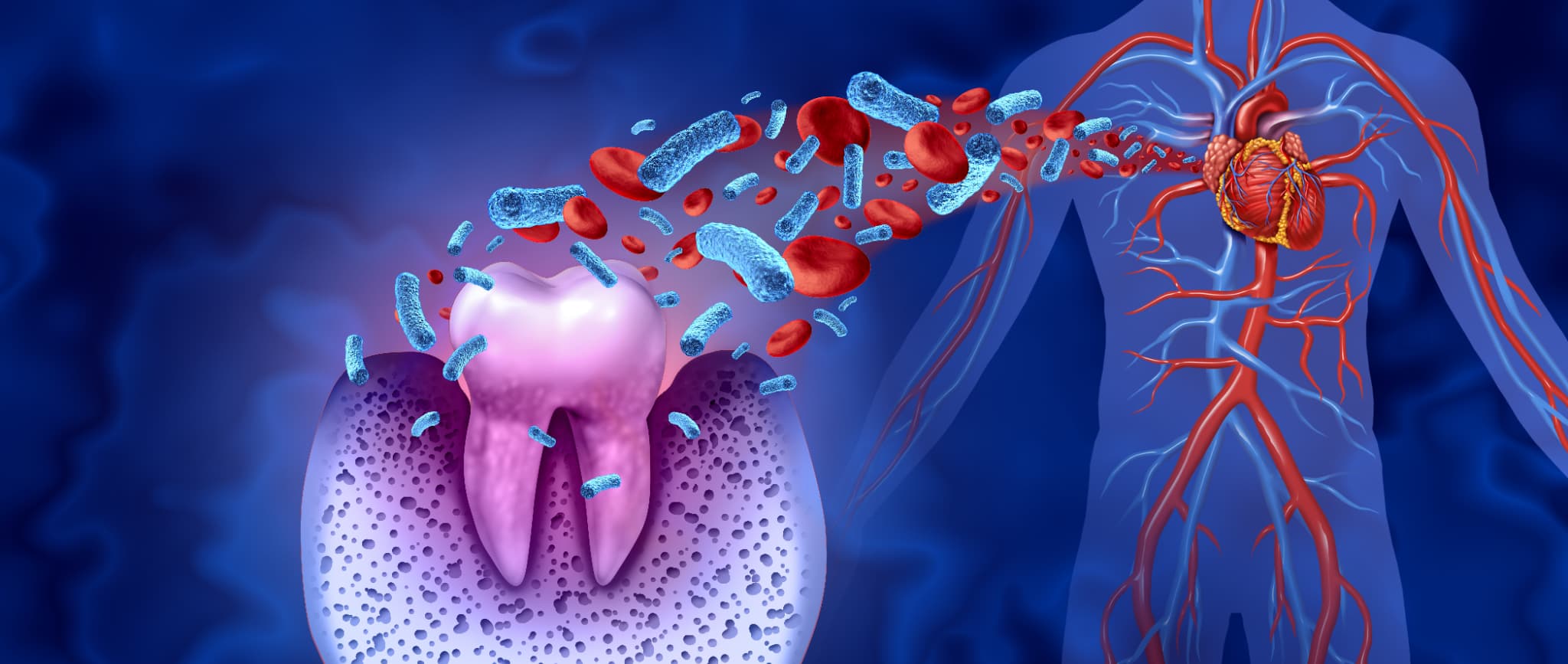

全身の健康に影響する

歯周病は、心疾患や脳卒中のリスクを高めたり糖尿病の症状を悪化させたりするといわれています。また、妊婦の方が歯周病にかかると、早産や低体重児出生のリスクが高まる可能性もあります。

歯周病は単なる口の中の病気ではなく、全身の健康に影響を及ぼす可能性もありますので、放置せずに対処することが大切です。

歯周病の進行を防ぐには

歯周病の進行を防ぐためには、自宅でのセルフケアや生活習慣の見直しなどに加え、歯科医院での定期検診を受けることが大切です。以下では、歯周病の進行を防ぐためのポイントについて解説します。

丁寧なセルフケアを毎日行う

歯周病を悪化させないためには、毎日のセルフケアが重要です。鏡で見たときに歯の表面に白っぽい汚れが付いていたり、舌で歯に触れたときにネバつきやザラつきを感じたりする場合には、プラークの蓄積が考えられます。

しっかり磨いているつもりでも磨き残しがあれば歯周病が進行しますので、細かい部分まで丁寧に磨くことを心がけましょう。ハブラシが行き届きにくい部分には、歯間ブラシやデンタルフロス、タフトブラシなどを活用してください。

ハグキのチェックを行う

日常的にハグキの状態をチェックしている方は少ないでしょう。

しかし、歯周病の進行を防ぐためには、些細な変化を見逃さないことが大切です。歯肉が赤く腫れていたり出血していたりする場合には、歯肉炎や歯周炎が疑われます。

初期の段階で痛みを感じることがほとんどありませんので、ハグキの色や弾力、出血の有無などをこまめにチェックするようにしましょう。

ダラダラ食べをやめる

歯周病菌は、食べ物に含まれる糖分をエサとして増殖しますが、プラークは食後4~8時間で形成されるとされています。ハミガキをせずに甘いものをつまんだり甘い飲みものをダラダラと飲んだりしていると、口内環境が悪くなっていきます。

ダラダラ食べやダラダラ飲みが習慣化している方は、間食する時間を決めたり、こまめにハミガキをしたりすることが大切です。

生活習慣を見直す

歯周病は、細菌感染による炎症性の疾患ですので、免疫力が低いと悪化しやすくなります。そのため、栄養バランスのよい食事や良質な睡眠などを心がけることも大切です。

また、ストレスは免疫力を低下させる原因となりますので、ストレスを上手く発散したり溜め込まないように工夫したりすることも重要です。

禁煙する

喫煙は、歯周病のリスクを高めるといわれています。また、喫煙をしていると、歯周病の治療の効果が出にくくなるため、禁煙することが望ましいでしょう。

歯科医院でクリーニングを受ける

毎日セルフケアを行っていても、磨き残しが生じることはあります。磨き残しをそのままにしておくと、硬い歯石に変化し、ブラッシングだけで取り除くことができなくなります。

歯石は、放置していると歯周病を悪化させる原因となりますので、定期的に歯科クリニックでクリーニングを受けるようにしましょう。定期的な歯科検診では、虫歯や噛み合わせのチェック、ブラッシング指導なども受けられますので、お口の健康維持にお役立てください。

まとめ

歯周病は、自覚症状がないまま進行することも多く、歯科クリニックを受診する頃には重症化しているケースも少なくありません。歯周病は放っておいても自然に治ることはなく、最悪の場合には歯が抜け落ちる可能性もあります。

また、放置することで全身の健康に影響を及ぼすリスクもあるため注意が必要です。歯周ポケットの深さは見た目だけで判断することはできませんので、まずは歯科クリニックで詳しいチェックを受けてみましょう。

歯周病を予防したいとお考えの方は、東京都港区「虎ノ門駅」より徒歩30秒にある歯医者「まさいデンタルクリニック」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療、矯正治療、インプラント治療など、さまざまな診療に力を入れております。診療案内ページはこちら、ご予約・お問い合わせも受け付けております。