歯周病と糖尿病にはどんな関係がある?知られざる相互作用とは

こんにちは。東京都港区「虎ノ門駅」より徒歩30秒にある歯医者「まさいデンタルクリニック」です。

歯周病と糖尿病、一見まったく異なる病気のように思えるかもしれません。

しかし、近年の研究では、これら二つの病気が密接に関係していることが明らかになってきました。歯ぐきの腫れや出血などの歯周病の症状が、実は糖尿病の悪化に関わっている場合があり、逆に糖尿病の進行が歯周病を重症化させる要因にもなっています。

この記事では、歯周病と糖尿病の基本情報から、それぞれの病気がどのように影響し合うのか、また歯科医院で行われる治療法についても詳しく解説します。

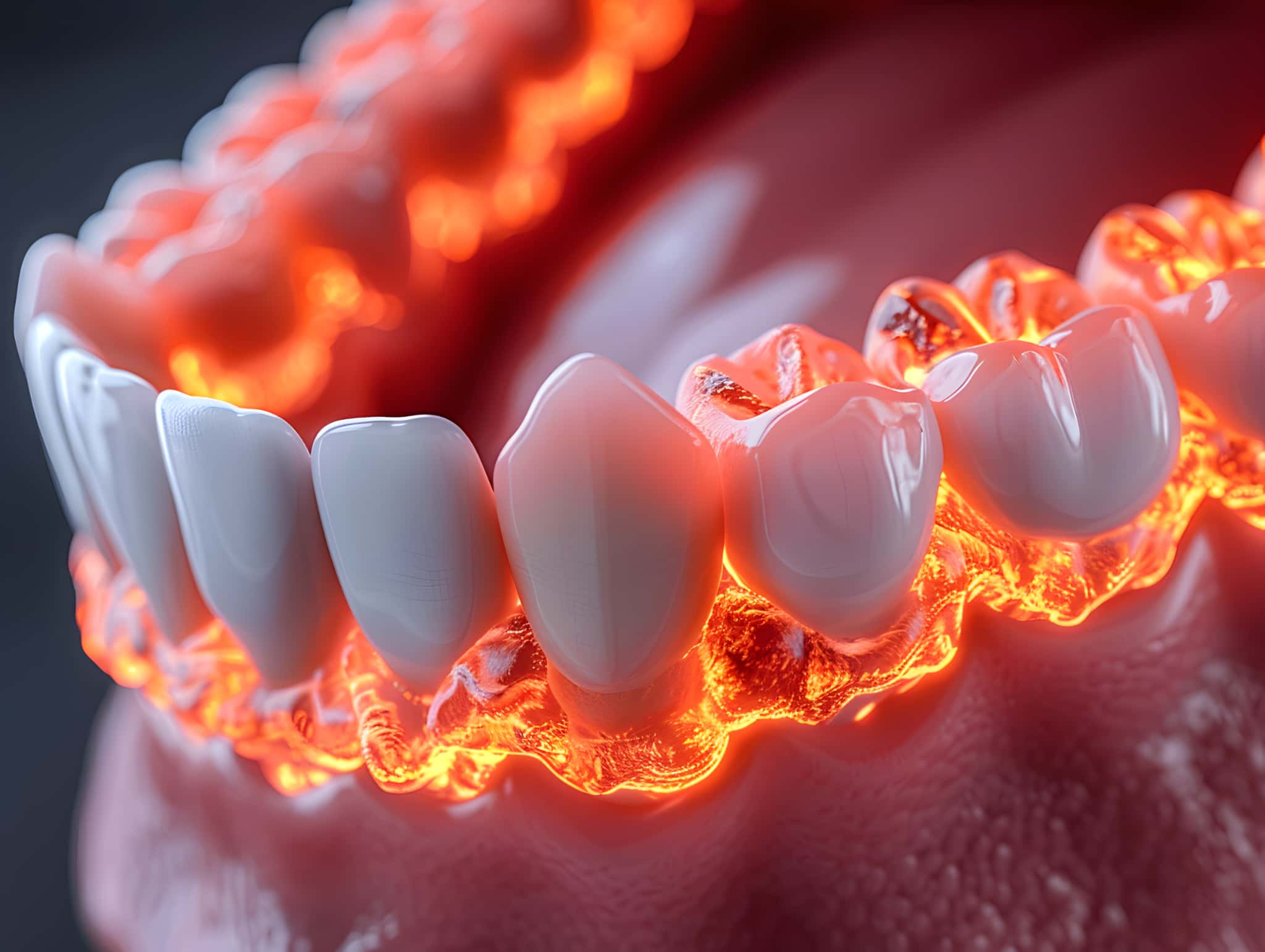

歯周病とは

歯周病は、歯を支える歯ぐきや骨などの組織に炎症が起きる慢性疾患です。最初は歯ぐきの軽い腫れや出血などの歯肉炎として始まり、放置すると歯槽骨が破壊されて歯周炎に進行し、最終的には歯を支えきれず抜け落ちることもあります。

原因の多くは、歯と歯ぐきの間にたまったプラーク(歯垢)に含まれる細菌です。これらの細菌が毒素を出すことで、免疫反応が引き起こされ、炎症が続く状態になります。喫煙やストレス、加齢、遺伝的要因なども発症や悪化のリスク要因とされています。

初期段階では自覚症状が少ないため、気づいたときには重症化していることも珍しくありません。そのため、定期的な歯科受診や日々の口腔ケアが非常に重要になります。

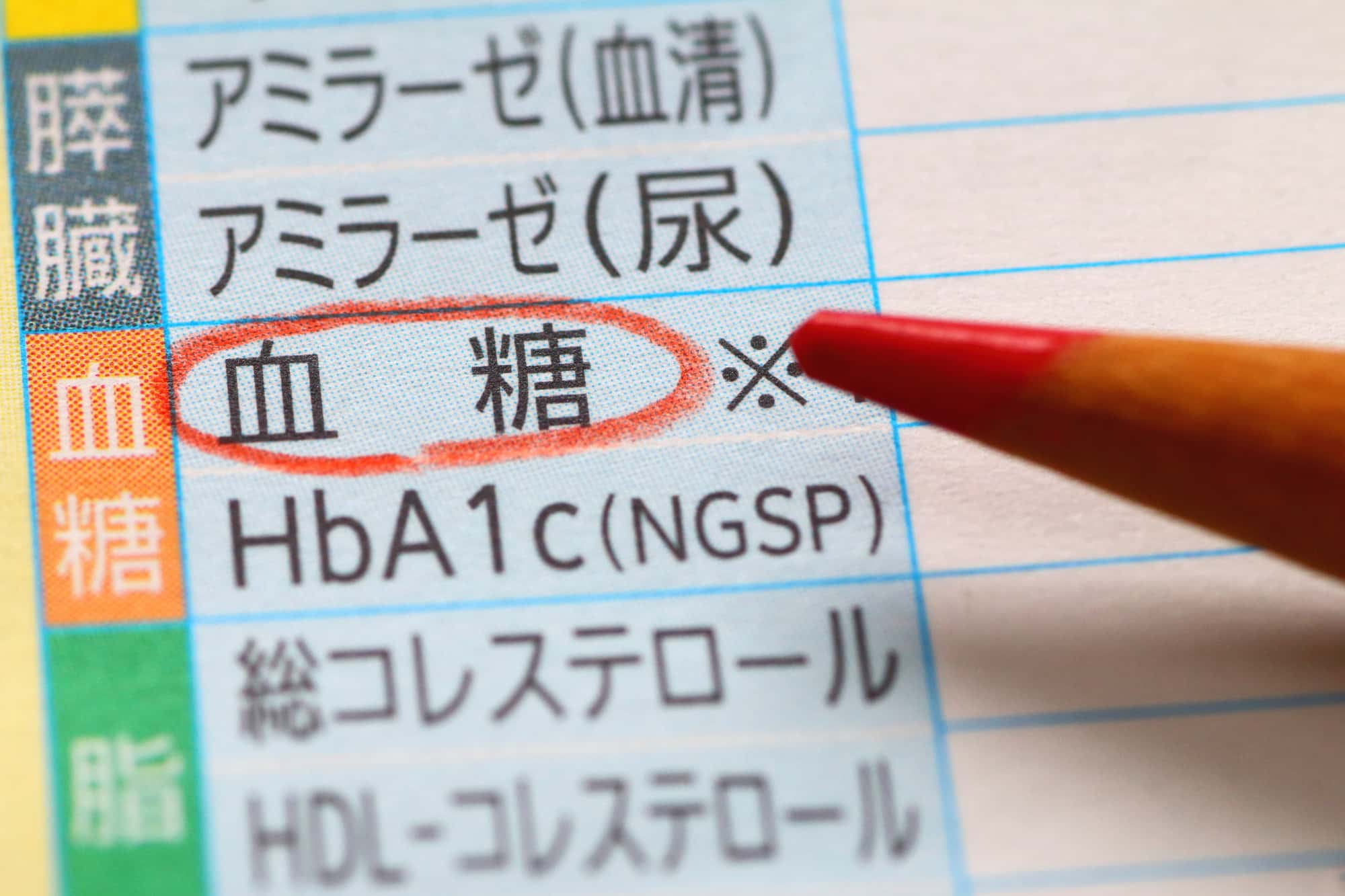

糖尿病とは

糖尿病とは、インスリンというホルモンの分泌量が不足したり、その働きが弱くなることによって、血液中のブドウ糖がうまく利用されず、高血糖の状態が続く病気です。血糖値が慢性的に高い状態は、全身の血管にダメージを与え、さまざまな合併症を引き起こすリスクがあります。

糖尿病は大きく分けて、1型・2型・妊娠糖尿病に分類されますが、最も多いのは生活習慣に起因する2型糖尿病です。食事の偏り、運動不足、肥満、ストレスなどが発症の要因として挙げられます。

初期は無症状であることも多く、検診などで偶然発見されるケースもあります。進行すると、喉の渇き、多尿、疲労感、視力低下などの症状が現れ、放置すれば腎臓や神経、目の病気など重大な合併症を引き起こす恐れがあります。

糖尿病は生活習慣の見直しと、適切な管理が必要不可欠な病気です。

歯周病と糖尿病にはどんな関係がある?

歯周病と糖尿病は、双方向に影響を及ぼし合う相互関係にあることが、数多くの研究から明らかになっています。糖尿病患者の多くが歯周病を合併しており、逆に、重度の歯周病患者には血糖コントロールが悪いケースが多く見られるのです。

歯科と内科、それぞれの診療科で別々に扱われてきた疾患ですが、実際には密接に関係しており、どちらか一方だけを治療しても十分な効果が得られない場合もあります。糖尿病を患う人が歯周病治療を並行することで、血糖値が改善されるケースが報告されるケースもあります。

歯周病を放置することで、インスリン治療の効果が下がる可能性もあるのです。

糖尿病が歯周病を悪化させる理由

糖尿病になると、体の免疫機能が低下し、細菌への抵抗力が弱まります。そのため、口腔内の細菌に対する防御が難しくなり、歯周組織の炎症が起こりやすくなります。

また、高血糖状態が続くことで、血管の状態も悪化し、歯ぐきの血流が低下するため、傷の治りが遅く、炎症が慢性化しやすいです。さらに、唾液の分泌量が減少し、口内が乾燥することで細菌が繁殖しやすくなり、歯周病の進行に拍車をかけます。

加えて、糖尿病ではAGEs(終末糖化産物)と呼ばれる物質が体内に蓄積されやすく、これが歯周組織にも悪影響を及ぼします。AGEsは細胞の炎症反応を強め、組織の修復を妨げるため、歯周病の治癒をさらに困難にします。

こうした一連の要因により、糖尿病を患う人は、軽度の歯周炎であっても急速に悪化しやすく、定期的な歯科受診と早期のケアが欠かせません。

歯周病が糖尿病を悪化させる理由

歯周病の炎症によって体内に放出される炎症性サイトカインという物質が、インスリンの働きを阻害する作用を持つことがわかっています。これにより、血糖値のコントロールが難しくなり、糖尿病の管理がうまくいかなくなる可能性があるのです。

つまり、歯周病による全身的な炎症が、糖尿病の病態に悪影響を及ぼすというわけです。実際に、重度の歯周病を抱える糖尿病患者が歯周治療を受けたことで、HbA1c(ヘモグロビンA1c)の値が改善されたという研究報告もあります。

これは、口腔内の炎症を抑えることが、全身のインスリン抵抗性の改善につながる可能性を示しています。歯周病を治療することで血糖値が改善するという報告もあるため、糖尿病患者にとって口腔ケアは非常に重要なポイントといえます。

歯科医院で行う歯周病の治療法

歯周病の治療は、症状の進行度に応じて段階的に行われます。基本的には、炎症を引き起こす原因であるプラークや歯石を取り除き、歯ぐきの状態を改善することが目的です。

スケーリングとルートプレーニング

初期の歯周病に対しては、スケーリング(歯石除去)とルートプレーニング(歯根面の滑沢化)という処置が行われます。これにより、歯ぐきの炎症が軽減し、健康な状態に戻ることが期待できます。

スケーリングでは、歯の表面に付着した歯垢や歯石を丁寧に取り除き、ルートプレーニングでは歯根表面の汚染物質を削って滑らかに整えます。細菌が再付着しにくくなり、歯ぐきの再付着や自然治癒を促進します。

治療は数回に分けて行われることが一般的で、処置後は一時的に歯ぐきがしみるような感覚が生じる場合もありますが、経過とともに改善していきます。

歯周外科手術

中等度以上に進行した歯周病の場合、歯ぐきを切開して歯周ポケット内部の歯石や感染組織を取り除くフラップ手術が行われることもあります。より深い部分の清掃が可能となり、再発を防ぐ効果が期待できます。

手術では歯ぐきを一時的に開いて、肉眼では見えにくい歯根周囲の汚れまで徹底的に除去します。処置後は歯ぐきを元の位置に縫合し、経過観察を行いながら治癒を促進します。

状態によっては骨の再生を促す再生療法を併用することもあります。外科的処置は患者さまにとって負担が大きいこともあるため、十分な説明と同意のもとで実施されます。

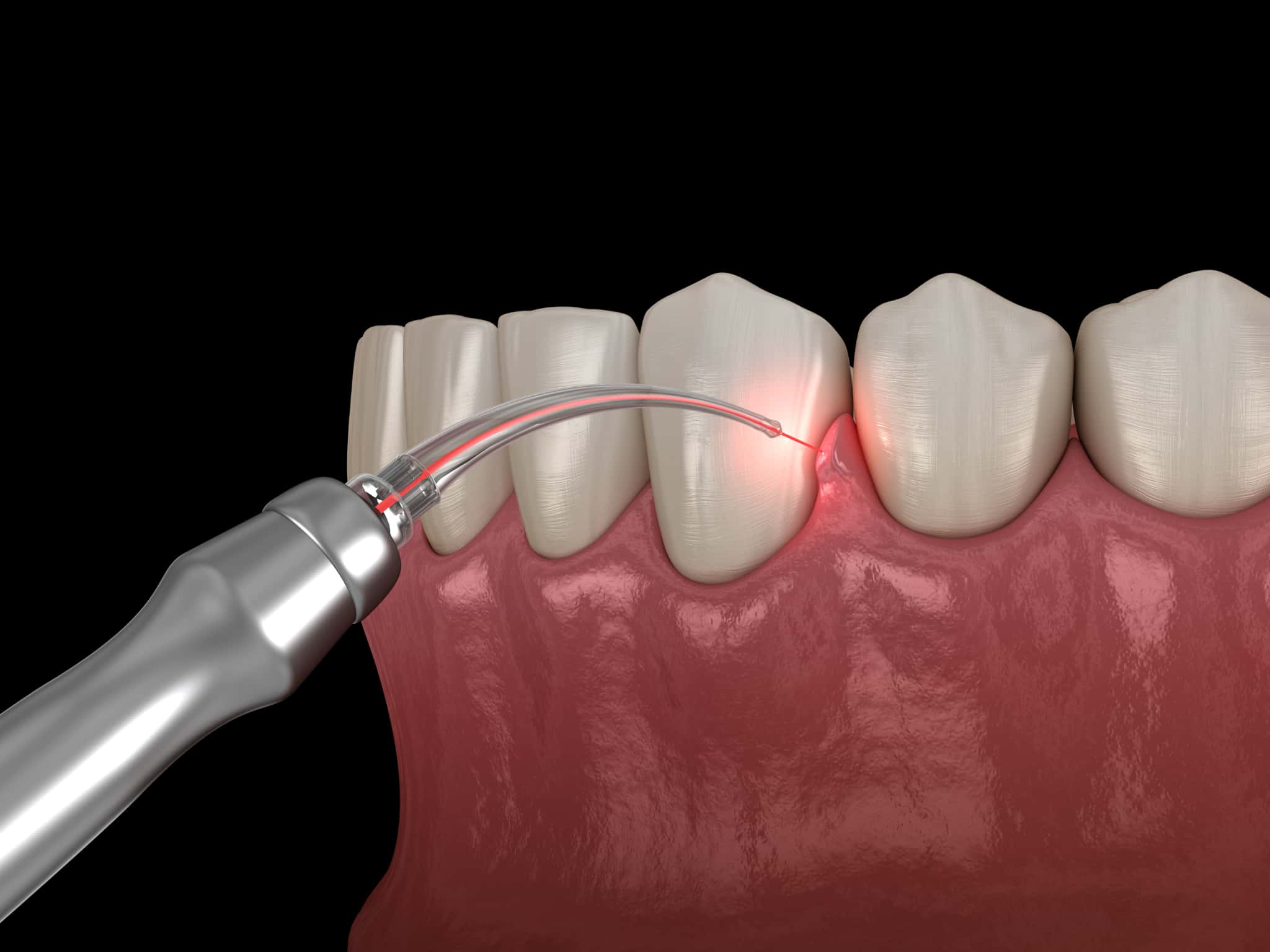

レーザー治療

歯周ポケット内の細菌除去や組織の殺菌を目的に、レーザーを使用する方法もあります。出血が少なく痛みも抑えられるため、患者の負担が小さいのが特徴です。レーザー照射により歯周ポケットの状態が改善するとともに、同時に歯ぐきの引き締め効果も期待できます。

歯牙移植

重度の歯周炎で歯がグラグラしている場合、条件が整えば自分の歯や歯牙移植を行う選択肢もあります。これにより、歯を温存しながら骨を維持し、将来的なインプラントや入れ歯への移行をスムーズにします。

定期的なメインテナンス

治療後も、歯周病の再発を防ぐためには定期的なメインテナンスが必要です。歯科医院でのプロフェッショナルケアに加え、自宅でのブラッシングやフロスの使用など、日々のセルフケアが重要となります。

糖尿病のある方は特に歯周病の再発リスクが高いため、3〜4ヶ月ごとの定期的な検診とクリーニングが推奨されます。また、歯科衛生士によるブラッシング指導や生活習慣の見直しも、歯周病予防に大きな効果があります。

血糖値の変化に伴って口腔環境も変化するため、歯科と内科の連携によるトータルな健康管理が望まれます。

まとめ

歯周病と糖尿病は、それぞれが単独で深刻な健康リスクを持つ病気ですが、実は密接な相互作用があることがわかっています。糖尿病は歯周病を悪化させ、歯周病は血糖コントロールを困難にします。このような悪循環に陥らないためにも、両方の病気を意識した総合的なケアが必要です。

糖尿病の管理を行っている方は、ぜひ歯科医院での定期検診もあわせて受け、口腔内の健康を維持しましょう。歯周病に悩んでいる方も、血糖値のチェックや生活習慣の見直しを行うことで、全身の健康状態をより良く保てる可能性があります。

歯周病の治療を検討されている方は、東京都港区「虎ノ門駅」より徒歩30秒にある歯医者「まさいデンタルクリニック」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療、矯正治療、インプラント治療など、さまざまな診療に力を入れております。診療案内ページはこちら、ご予約・お問い合わせも受け付けております。